投稿日:

更新日:2024/11/19

【総まとめ】自家消費型太陽光発電とは? メリット・デメリットを解説!

近年、燃料費の高騰や脱炭素の流れを受けて、法人の間で自家消費型太陽光発電が注目され始めています。従来の太陽光発電と違ってどのような特徴があるのか、気になっている方も多いでしょう。

自家消費型太陽光発電とは、自社で発電した電気を自社内で利用することです。

今回は、自家消費型太陽光発電の概要をはじめ、メリット・デメリットなどを解説します。

自家消費型太陽光発電のデメリットを抑える方法にも触れているので、導入を検討している担当者はぜひチェックしてください。

Contents

自家消費型太陽光発電とは

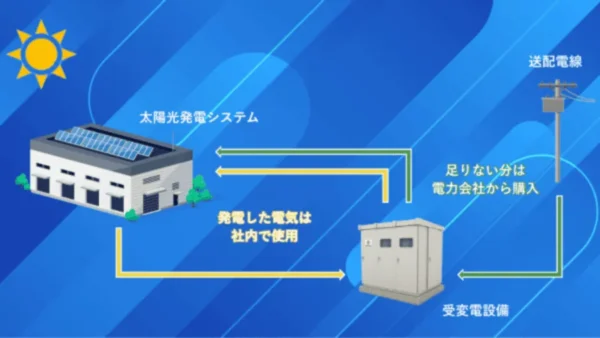

自家消費型太陽光発電とは、ソーラーパネルを屋根または空き地などに設置し、作られた電気を自社で消費する仕組みです。

発電した電気を自社の施設などで照明や冷暖房、設備などに利用します。

太陽光発電と聞くと、発電した電気を売るイメージを持つ方も多くいます。

しかし、売電単価が下がってきた昨今は、電気を売るのではなく、発電した電気を自家消費する企業も増えてきています。

次は自家消費型太陽光発電の種類や導入方法、事例などを解説します。

自家消費型太陽光発電の種類

自家消費型太陽光発電には、全量自家消費型発電と余剰売電型発電という種類があります。

まずは種類について解説します。

全量自家消費型

全量自家消費型は、発電したすべての電気を会社や工場などで消費する発電モデルです。

近年、発電した電気の買取価格が下がってきていることから、売電するよりも自家消費するほうが経済的な価値が高くなってきており、

全量自家消費型の仕組みが注目されるようになりました。

余剰売電型

余剰売電型発電は、発電した電気を自家消費しながら、余った電気を電力会社に売電する発電モデルです。

10~50kW未満の産業用太陽光発電、10kW未満の住宅用太陽光発電が対象とされています。

売電価格は、産業用(10kW以上)が20年間、住宅用(10kW未満)が10年間固定されています。

自家消費型太陽光発電の導入方法

自家消費型太陽光発電を利用するには、事業者に導入を依頼するのが一般的です。

事業者を選択したあと、電力状況のヒアリングや現地調査、見積もり、契約、電力会社への申請、設置工事などのプロセスを経て利用できるようになります。

中にはシミュレーションがわかりずらかったり、高額な費用を請求する業者もいるので慎重に選びましょう。

業者の選び方のポイントは下記で詳しく説明しています。

自家消費型太陽光発電の導入事例

自家消費型太陽光発電の導入事例をご紹介します。

| 導入した法人 | 株式会社ソーシン |

| 所在地 | 東京都清瀬市松山1-13-23 清瀬太陽ビル |

| 事業内容 | 薬品・化粧品等製造業 |

| 設置場所 | 屋上・屋根 |

株式会社ソーシンは電気代高騰のなか、太陽光発電システムを設置して自家発電することにより、購入電力を削減するために導入しました。

事例について詳しくはこちらでご紹介しています▼

自家消費型太陽光発電のメリット

ここからは自家消費型太陽光発電を導入するメリットについて解説します。

電気代を節約できる

自家消費型太陽光発電を実施すると、企業が運営する店舗や工場の電気を自社で補えるようになります。

電力会社から購入する電気を減らせるため、電気代を節約することが可能です。

特に近年は、燃料費高騰にともない、電気代が高くなる傾向が目立っています。

たとえば、東電の法人向け新料金プランでは、燃料価格が高騰したときの加算額に上限が設定されておらず、従来のプランよりも燃料費調整額が高くなる恐れがあるとしています。

その点、自家消費型太陽光発電では燃料を使用しません。高額な電気代を支払う事態を回避できます。

参考:時間帯を気にせずに電気を使える。スタンダードプラン 重要なお知らせ(東京電力エナジーパートナー)

CO₂排出量の削減

自家消費型太陽光発電を導入すると、燃料を消費しない再生可能エネルギーの使用に切り替えられるため、CO₂排出量を削減できます。

CO₂排出量を減らせば、ESG投資を受けられる可能性が高まります。

ESG投資は、環境や社会、ガバナンスにおける課題の解決を重視する投資です。

CO₂排出量を削減する取り組みを行っていれば、環境を重視する方から投資を受けやすくなります。反対に、いくら人々に役立つ事業を行っていても、CO₂排出量が多ければ投資を受けづらくなるでしょう。

法人が企業価値を高めて投資を受けやすくするためにも、CO₂排出量を削減できる自家消費型太陽光発電の導入は、重要な役目を果たすに違いありません。

事業継続性を高められる

災害が発生すると、停電により電力の供給が途絶えて、事業が停止してしまいます。

その点、自家消費型太陽光発電であれば、電力会社から電力の供給がストップしたとしても、自社で発電した電力を利用して事業を継続できます。

たとえば、製造業の企業であれば、発電した電力でシステムを稼働させることで、在庫を発送することが可能で、取引先との連絡が途絶えないように、携帯電話を充電することもできます。

自家消費型太陽光発電の導入に迷ったときは、電気代やCO₂排出量を削減できるメリットだけでなく、事業継続性を高められるメリットにも着目してみてください。

優遇税制を適用できる

自家消費型太陽光発電を導入すると、中小企業経営強化税制という優遇税制を適用できます。

具体的には、税額控除と即時償却のいずれかを選択して適用できます。それぞれの詳細を確認してみましょう。

税額控除

税額控除を選択すると、設備費用に対する税金を控除してもらえます。

法人の資本金によって受けられる控除の割合が異なる仕組みです。

| 資本金の額 | 控除の割合 |

|---|---|

| 資本金3,000万円未満 | 10% |

| 資本金3,000万円以上1億円以下 | 7% |

支払う税金の総額が減るので、節税対策に直結します。

即時償却

即時償却を選択すると、通常の減価償却とは異なり、経費を分散させず初年度にまとめて計上できます。

支払う税金の総額は減りませんが、初年度に支払う税金を減らすことが可能です。

資金を早めに回収したい場合や回収した資金を別の設備に投資したい場合に役立ちます。

自家消費型太陽光発電のデメリット

法人が自家消費型太陽光発電を導入するにあたって、メリットだけでなくデメリットも把握しておく必要があります。

ここからは法人が自家消費型太陽光発電を導入するデメリットについて解説します。

設備の導入費用が高い

自家消費型太陽光発電を行うためには、さまざまな設備が必要です。

たとえば、太陽光を受けることで電気を発生させる「太陽電池モジュール」や、太陽光で発電された直流の電気を交流の電気に変換する「パワーコンディショナ」などが挙げられます。

設備の規模によっては1,000万円以上のコストが発生するケースも少なくありません。

費用を抑えるために、補助金を利用したり、初期費用無料で導入できるサービスを検討しましょう。

定期点検が必要になる

照射される日光が遮られると発電量が低下してしまうため、パネルの定期点検が必要です。

自家消費型太陽光発電を実施するにあたって、ソーラーパネルを屋外に設置することになり、パネルが屋外にさらされると、風雨や動物の糞で汚れたり、草が絡みついたりすることがあります。

太陽光パネルについては下記記事で詳しく説明しています。

外部環境から影響を受ける

自家消費型太陽光発電では、常に太陽光を受けられず、悪天候の日には、電力会社から電気を購入することも必要です。

いつでも電気を使用できるように、蓄電池の導入も検討しなければなりません。

また、ビルがある地域では日差しが遮られて発電効率が下がる恐れがあります。

現地調査によって外部環境の影響を正確に見積もって導入することが重要です。

自家消費型太陽光発電のデメリットを抑える方法

ここからは、自家消費型太陽光発電のデメリットを抑える方法について解説します。

PPAモデルを検討する

自家消費型太陽光発電の導入が難しいと感じたらPPAモデルを検討する方法があります。

PPAモデルとは、エネルギーサービス会社に発電設備を自社に無償で設置してもらい、使用した分の電気代を支払う契約方法です。

発電設備はエネルギー会社が所有する形となるため、運用・保守も担当してもらえます。

初期費用やメンテナンス費用を発生させずに太陽光発電システムを導入し、CO₂を排出しない環境経営をスムーズに実現することが可能です。

CO₂の削減を目的に太陽光発電システムを導入したい法人であれば、PPAモデルを検討しない手はないでしょう。

補助金を活用する

自家消費型太陽光発電を実施するとき、補助金を申請すれば導入費用を削減できます。

補助金は、社会的に望ましい取り組みを後押しするための制度です。融資とは異なり、受給した金額を返還する必要がありません。

法人が自家消費型太陽光発電を実施するときに役立つ補助金の例としては、地産地消型再エネ増強プロジェクトが挙げられます。

補助金については下記記事にまとめています。

自家消費型太陽光発電の導入はさまざまなメリットがある

今回は、自家消費型太陽光発電の概要をおさらいしつつ、法人が導入するメリット・デメリットなどを解説しました。

自家消費型太陽光発電には、電気代やCO₂の削減、事業継続性の向上、節税などのメリットがあります。

その一方で、太陽電池モジュールやパワーコンディショナなどさまざまな設備が必要であり、導入時に高額な初期費用が発生することがあります。

自家消費型太陽光発電のメリットとデメリットをよく理解し、検討していきましょう。

【企業向け】家庭用蓄電池で代用できる?産業用蓄電池との違いを5つのポイントからやさしく解説

【企業向け】家庭用蓄電池で代用できる?産業用蓄電池との違いを5つのポイントからやさしく解説  【1分でわかる】ペロブスカイト太陽電池を徹底解説~従来型との比較、特徴、将来性、課題まで~

【1分でわかる】ペロブスカイト太陽電池を徹底解説~従来型との比較、特徴、将来性、課題まで~  太陽光パネルの廃棄はどうする?正しい方法と処分に関する問題

太陽光パネルの廃棄はどうする?正しい方法と処分に関する問題  【質問多発】太陽光発電で節税する方法3選を教えます

【質問多発】太陽光発電で節税する方法3選を教えます  話題のNon-FIT(非FIT)とは何か? FITとどう違うの?

話題のNon-FIT(非FIT)とは何か? FITとどう違うの?