投稿日:

【最新】2025年5月の電気代値上げ!いつからどのくらい高騰する?

2025年5月(4月使用分)の電気代が値上げされます。

政府による電気・ガス料金負担軽減支援事業の補助政策の終了や再エネ賦課金の増加が要因となり、大手電力10社で値上げが発表されています。

本記事では、具体的な値上げの影響や企業の対策について解説します。

Contents

電気代を値上げするのは10社

2025年5月(4月使用分)は、電気代は大きく変動します。

これには2つの主な要因があります。

- 政府による電気代の補助政策の終了

- 再エネ賦課金の上昇

順番に解説します。

政府による電気代の補助政策の終了

2025年4月から、政府が実施していた「電気・ガス料金負担軽減支援事業」が終了します。

この支援事業は、家庭や企業の電気・ガス代の負担を軽減するために設けられたもので、2025年1月から3月までの使用分に対して行われ、電気代は使用量に応じて低圧契約で2.5円/kWh、高圧契約で1.3円/kWhの補助がありました。

補助金の終了は、政府が物価高騰対策として実施していたもので、特に冬季の暖房需要が高まる時期に支援が行われていましたが、その支援が終了することにより、4月以降は電気・ガス料金が上昇する見込みです。

再エネ賦課金の上昇

再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)は、再生可能エネルギーの普及を支援するために、電気料金に上乗せされる形で徴収される費用です。

この再エネ賦課金は、電力会社が再生可能エネルギーで発電された電気を一定の価格で買い取るために必要な費用をカバーするために設けられています。

2025年度の再エネ賦課金単価は、1kWhあたり3.98円に設定されました。これは2024年度の3.49円から0.49円の上昇になります。

この新しい単価は、2025年5月の検針分から2026年4月の検針分まで適用されます

次の表は、各電力会社の値上げ状況をまとめています。

| 電力会社 | 2025年4月(3月使用分) | 前月比 |

| 北海道電力 | 9,549円 | +394円 |

| 東北電力 | 8,919円 | +434円 |

| 東京電力 | 9,031円 | +436円 |

| 中部電力 | 8,379円 | +411円 |

| 北陸電力 | 7,791円 | +385円 |

| 関西電力 | 7,326円 | +312円 |

| 中国電力 | 8,103円 | +346円 |

| 四国電力 | 8,197円 | +333円 |

| 九州電力 | 7,223円 | +302円 |

| 沖縄電力 | 9,232円 | +375円 |

参照:4月の電気代、全社で値上がり 政府補助が3月分で終了 日本経済新聞

このように、全ての大手電力会社で電気料金が前月比で上昇しており、家庭や企業にとっては大きな負担となることが予想されます。

なぜ2025年5月に電気代が値上げされるのか?

前述した値上げ要因の他にも2つ理由があると言われています。

- 原油・LNG価格の高騰

- 円安の影響

原油・LNG価格の高騰

電気代の値上がりの主な要因は、発電に使われる原油や液化天然ガス(LNG)の価格高騰です。

特に日本はエネルギー資源の多くを海外から輸入に依存しており、国際市場での価格変動がそのまま国内電力コストに反映されます。

中東の地政学的リスクやOPECによる減産、LNGの世界的な需要増加などが重なり、2025年も燃料価格は高水準が続いています。

燃料費が上がれば、それに応じて電気料金に加算される「燃料費調整額」も上昇するため、利用者の負担が増加します。特に燃料の価格は日々変動するため、安定供給が難しい状況が続けば、さらなる値上げも予想されます。

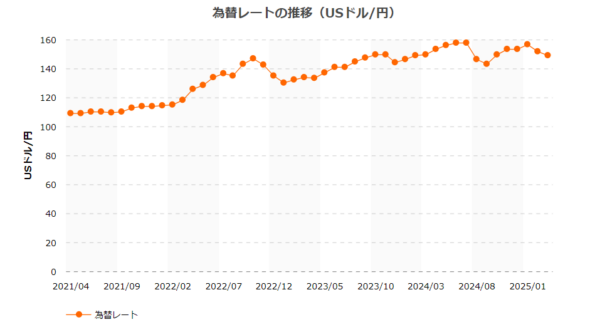

円安の影響

円安もまた、電気代の値上がりを加速させる要因です。

電力会社が購入する燃料のほとんどはドル建てで取引されており、円の価値が下がれば支払う金額が増加します。

たとえば、1ドル=110円のときと比べ、1ドル=140円のときでは、同じ量の燃料を買うにも約30%多くのコストがかかる計算になります。

2025年に入ってからも円安傾向が続いており、電力会社の輸入コストを圧迫しています。

この結果、価格転嫁の形で電気料金が値上がりするのです。

為替相場は一企業でコントロールできるものではないため、利用者としては「いつ円安が終わるか」を待つよりも、「どう節電してコストを抑えるか」を考える方が現実的です。

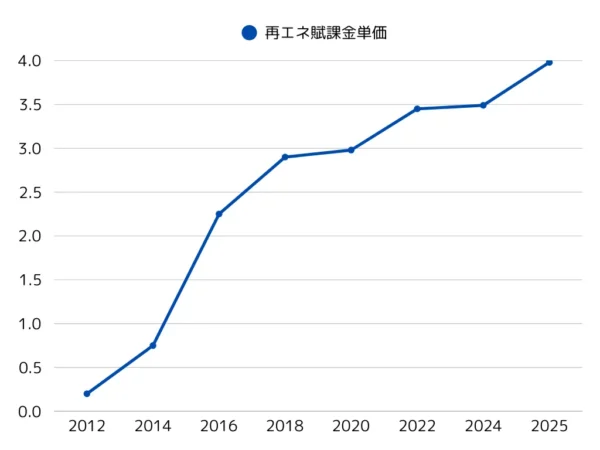

再生可能エネルギー発電促進賦課金の値上げ推移

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)とは、太陽光発電・風力発電といった再生可能エネルギーを電力会社が買い取る際に、その費用の一部を消費者が負担する制度です。

毎年、経済産業省が再エネ賦課金を算定しており、今年度は3月に値上げとなることが発表されました。

昨年の再エネ賦課金は3.49円/kWhでしたが、今年は3.98銭/kWhと0.49円/kWhの値上がりです。

下記がこれまでの再エネ賦課金の推移です。

5月検針分の電気代から適用され、標準家庭で1,592円/月、1万9104円/年が上乗せされます。

市場価格を踏まえ、毎年決定しているが、再エネ賦課金は32年度まで上昇し続けるとみられています。

電力会社の値上げ、最新情報

東電、関電など主要各社の値上げ状況

2025年5月の電気代値上げは、東京電力や関西電力など大手電力会社を中心に全国的に実施されています。

東京電力は、平均で家庭向けに約6%の値上げを発表。

関西電力も同様に、標準家庭で月額300円〜500円程度の負担増が見込まれています。

北海道電力や九州電力などもそれぞれの燃料調整費や再エネ賦課金の影響を受け、地域ごとの差はあるものの、ほぼすべてのエリアで料金が上昇しています。

特に注目したいのは、燃料価格や為替の影響が各社で異なる調整を生んでいる点です。

たとえば、石炭比率の高い中部電力は、LNG依存度の高い電力会社よりも燃料費調整の影響を比較的抑えられている可能性があります。

とはいえ、全体的な傾向として「どの会社を選んでも電気代は上がっている」というのが現状です。

地域ごとの違いを把握することで、より自分に合った対策が見えてくるでしょう。

新電力の値上げ状況

新電力も、2025年5月の値上げラッシュに追随しています。

電力自由化により多様な選択肢が生まれた一方で、新電力は発電設備を持たないケースが多く、市場価格に大きく影響されるという弱点があります。

JEPX(日本卸電力取引所)の電力価格が高騰している2025年では、その負担を直接契約者に転嫁せざるを得ない状況が続いています。

一部の新電力会社では、価格転嫁を避けるために契約プランの見直しや料金体系の再編を行っていますが、それでも従来よりも高い料金設定となるケースが多いのが現実です。

また、過去には原価割れによる経営破綻や撤退も起きており、契約先の安定性も今後は重要な判断材料になります。

「安いから」と選んだ新電力が逆に高くなるリスクもあるため、今一度、契約内容と料金の見直しを検討する時期に来ているといえるでしょう。

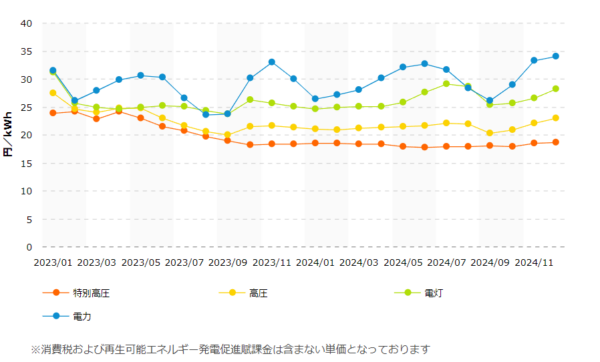

電気代の推移

ここ数年の電気代の推移を見ていきましょう。

出典:法人・家庭の電気料金の平均単価の推移(特高・高圧・低圧別)|新電力ネット

※特別高圧「契約電力量が2000kW以上の需要」、高圧「契約電力が50~2000kWの需要」電灯(低圧)「単相かつ契約電力が50kW未満の需要」、電力(低圧)「三相かつ契約電力が50kW未満の需要」となっています。

2022年は、ウクライナ情勢をめぐる地政学的緊張高まりなどの影響により、特別高圧~電力まですべて平均単価が高くなりました。

2023年2月に値下がりしたのは、前述した「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が主な要因です。

値下がりした2023年2月以降、家庭・小規模事業者の電力需要(電灯・電力)は、横ばいまたは値上がりの状態が続き、法人用の電力需要(特別高圧・高圧)は、横ばいまたは値下がりの状態が続いています。

電気代の今後の見通し

結論から言うと、電気代は高くなると予想されます。

- 国際情勢による影響

- 止まらない円安

国際情勢による影響

今後もエネルギー価格の変動や国際情勢の影響を受けるため、電気料金は不安定な状況が続くと考えられます。

ウクライナ・ロシアの件は、電気料金の値上がりに非常に大きく関係しています。

なぜならロシアは化石燃料のシェア率が非常に大きい国だからです。

天然ガス・石炭・石油の輸出額国別ランキングを見ていきましょう。

天然ガス

| 順位 | 国名 | 単位:百万㎥ |

| 1位 | アメリカ | 215,480 |

| 2位 | カタール | 124,747 |

| 3位 | ロシア | 124,479 |

※2023年データ

参考:世界の天然ガス輸出額 国別ランキング・推移 – GLOBAL NOTE

石炭

| 順位 | 国名 | 単位:千トン |

| 1位 | インドネシア | 518,045 |

| 2位 | オーストラリア | 348,111 |

| 3位 | ロシア | 211,013 |

※2023年データ

参考:世界の石炭輸出量 国別ランキング・推移 – GLOBAL NOTE

石油

| 順位 | 国名 | 単位:百万US$ |

| 1位 | サウジアラビア | 197,044 |

| 2位 | アメリカ | 117,161 |

| 3位 | ロシア | 117,090 |

※2023年データ

参考:世界の石油輸出額 国別ランキング・推移 – GLOBAL NOTE

ロシアは、天然ガス・石炭・石油の輸出量ランキングにおいて、すべて上位3位以内に入っています。

ロシアからの輸出が制限されることで、価格高騰の原因となっています。

止まらない円安

2022年10月をピークに少し落ち着きましたが、2023年から右肩上がりで円安が止まらない状況です。

円安になると発電に必要な燃料費の調達価格が高騰するため、電気代も高くなってしまいます。

電気代の値上げに対する企業の対策法

企業の対策には、「即効性が高いもの」「中長期的な改善」「制度の活用」の3つがあります。

即効性のあるコスト削減対策

1. 使用時間帯の最適化(ピークカット)

電力料金は、契約プランによってピーク時の使用量が大きく料金に影響します。

- 昼間の使用をなるべく朝や夜間に分散

- エアコンや機械の稼働を交互に調整

といった運用改善により、「デマンド(最大需要電力)」を抑えることができます。

2. 空調と照明の最適化

空調は電力消費の30〜50%を占めるため、設定温度の見直しやフィルターの清掃だけでも効果的です。

また、未使用エリアの照明OFFや、人感センサーの活用などもすぐに導入できます。

3. 契約内容の見直し

高圧契約の事業者であれば、契約電力の見直しにより基本料金を削減できる可能性があります。

また、新電力や再エネ由来の料金メニューに乗り換えることで、料金を抑えられるケースもあります。

【中長期的な改善策】エネルギーコストの根本的な見直し

1. 省エネ設備への更新

LED照明への交換

- インバーター式の空調や冷蔵・冷凍機への切替

- 高効率モーターの導入

など、古い設備を最新の省エネ機器に入れ替えることで、電力使用量を20〜30%削減できる例もあります。

2. エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入

EMSを活用すると、エネルギー使用量の見える化と最適化が可能になります。

「どこで・いつ・どれだけ使っているか」を把握できるため、無駄を発見し、定量的に改善できるのが強みです。

EMSについては、エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?メリットや種類まで徹底解説の記事で詳しく解説しています。

3. 自家消費型太陽光発電の導入

再エネ賦課金の上昇リスクを回避し、長期的に電力コストを下げるには、自家消費型の太陽光発電システムが有効です。

特に日中の稼働が多い業種(工場、スーパー、病院など)では投資回収も比較的早く、BCP対策にもつながります。

太陽光発電のBCP対策については、太陽光発電でBCP対策!企業が知っておくべきメリットと事例の記事で解説しています。

【制度の活用】国・自治体の支援を最大限に活用する

1. 省エネ補助金・助成金の活用

経済産業省や環境省、地方自治体では、企業向けの省エネ設備導入に対して補助金制度を用意しています。

例えば、

-

省エネ型空調の導入支援(補助率1/2〜2/3)

-

EMS導入支援

-

自家消費型太陽光発電の補助

などがあります。

2. 電気料金に関するアドバイザリー制度の活用

商工会議所やエネルギー管理士などが提供する無料診断サービスを活用することで、自社に最適な改善策が見えてきます。

第三者視点での「もったいない電気の使い方」への指摘は、現場改善に非常に有効です。

まとめ

電気代の値上げは今後も止まることなく進んでいくと予想されます。

各企業はまずは自社の電気を把握し、ムダな使用を無くしていくことやデマンド値を抑えたり、太陽光発電設備を導入したりなど、自社にできる範囲の対策を実施しましょう。

【必読】電力料金の高騰と新電力会社の撤退

【必読】電力料金の高騰と新電力会社の撤退  【初心者向け】再エネ発電賦課金って何?

【初心者向け】再エネ発電賦課金って何?  【製造業向け】工場の電気代を把握して節電に繋げよう!

【製造業向け】工場の電気代を把握して節電に繋げよう!  低圧電力(動力)の電気代はどういう仕組みになっているの?

低圧電力(動力)の電気代はどういう仕組みになっているの?  エアコン暖房はなぜ電気料金が高い?企業が知るべきコスト削減のポイント

エアコン暖房はなぜ電気料金が高い?企業が知るべきコスト削減のポイント