投稿日:

企業が知っておくべき『ピークカット』『ピークシフト』の基本と実践方法

電気代の高騰が続く中、企業にとって「いかに効率よく電力を使うか」が重要な経営課題となっています。

多くの企業では、契約電力や使用量の見直しに加え、「使用する時間帯」に注目が集まっています。

ピークカットとは、電力使用が最も高い時間帯の電力使用を削減することです。

ピークシフトとは、電力使用の少ない時間の電力を貯めておき、電力使用の高いピークの時間にそれらを使うことです。

この記事では、「ピークカット」「ピークシフト」について、その基本から具体的な導入方法までを詳しく解説します。

Contents

ピークカット・ピークシフトとは?

まずはピークカットとピークシフトとは何かを解説していきます。

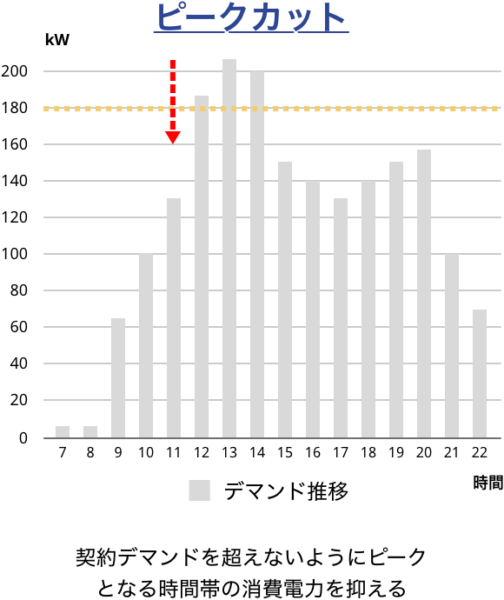

ピークカット

ピークカットとは、1日の電力使用量の中で最も高い使用量(ピーク)を抑える取り組みです。

企業の電気料金は「最大需要電力(デマンド値)」に基づいて基本料金が決まるため、ピークとなる時間帯の電力使用を減らすことで、コスト削減が可能になります。

たとえば、複数の機器が同時に稼働する時間帯に一部を停止・間引くなどの工夫が有効です。

ピークカットは即効性が高く、短期間で効果が実感できるため、省エネ対策として第一歩に選ばれることが多い施策です。

ピークシフト

ピークシフトは、電力使用の時間帯を移動させる取り組みです。

電力需要の集中する時間帯(ピーク時間帯)を避け、需要の少ない時間帯に稼働をシフトさせることで、電力系統への負荷を軽減します。

たとえば、空調の設定時刻を少し早めたり、生産設備の稼働を夜間にずらすことで実現します。

ピークシフトは電力会社との契約内容によっては、時間帯別料金(時間帯別単価)を活用したコスト削減も期待できる点が特徴です。

ピークカットとピークシフトの違い

ピークカットとピークシフトは、いずれも電力の「使い方」を工夫することでコストとエネルギーを節約する手段ですが、目的とアプローチに違いがあります。

ピークカットは「電力使用量の最大値を減らすこと」、一方でピークシフトは「電力使用の時間帯をずらすこと」に重点を置いています。

ピークカットは主に基本料金の削減、ピークシフトは使用単価の安い時間帯に稼働を移すことでのコスト低減が主な目的です。

企業の業種や稼働パターンに応じて、両方を組み合わせた最適な対策が求められます。

企業における電気料金の仕組みと「最大需要電力」の関係

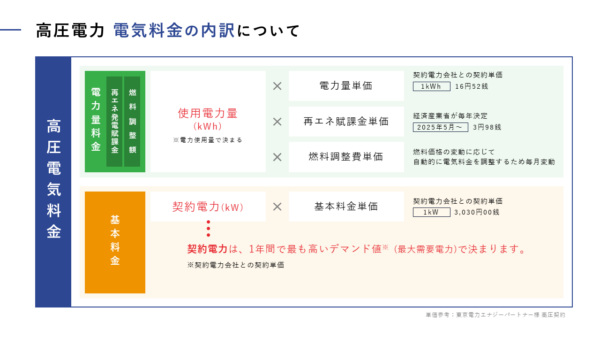

高圧契約企業が支払う基本料金の仕組み

高圧契約とは、主に工場や大型店舗、オフィスビルなどで利用される電力契約形態で、契約電力が50kW以上の企業が対象となります。

この契約では、使用した電力量(kWh)に加えて「最大需要電力(デマンド値)」に応じた基本料金が発生します。

デマンド値とは、30分間の平均使用電力のうち、1か月で最も高かった値を指します。

この値がその月の基本料金を左右し、1年間は更新されない場合が多いため、一度でも大きなピークが生じると、それが長期間のコスト負担となるのです。

そのため、デマンド値をいかに抑えるかがコスト削減の鍵となります。

デマンド値については、【図解あり】デマンド値とは?初心者でも分かるように解説の記事をご覧ください。

デマンド値と電気料金の関係

電力会社が算出するデマンド値は、企業の電気料金に直接的な影響を与える重要な指標です。

デマンド値が高いほど、基本料金が高額になるため、たとえ月全体の電力量が少なくても、ピーク時の使用が極端であれば料金は増加します。

この仕組みは電力系統の安定供給のための負担軽減を促すもので、企業側にとっては無駄なエネルギー消費を抑えるインセンティブにもなります。

ピーク時間帯に不要な電力使用を控えたり、負荷の分散を図ることで、デマンド値をコントロールし、電気料金の基本料金部分を最適化することができます。

なぜピーク対策がコスト削減につながるのか?

ピークカットやピークシフトがコスト削減につながる理由は、電気料金の構造にあります。

特に高圧契約の企業では、基本料金がデマンド値によって決定されるため、一時的でも使用量のピークが発生すると、その影響は長期間続きます。

つまり、たった1日の突発的な高負荷でも、その後1年間の料金に反映されてしまう可能性があるのです。

これを避けるためには、日常的に電力使用の平準化を意識し、負荷の集中を防ぐことが重要です。

設備の稼働計画を見直したり、ピークタイムに合わせた制御装置を導入することで、電気料金の大幅な見直しが期待できます。

ピークカット・ピークシフトがもたらす企業のメリット

電気料金の削減

ピークカット・ピークシフトの最大の魅力は、何と言っても基本料金の削減にあります。

企業が支払う高圧電力の電気料金は、使用電力量に加えてデマンド値に応じた基本料金が大きな割合を占めています。

ピークカットによりデマンド値を引き下げることで、毎月の基本料金が軽減されます。

また、ピークシフトを取り入れ、単価の安い時間帯に使用電力を移行することで、従量料金の最適化も可能です。

こうした取り組みによって、月間数万円〜数十万円規模の削減が期待できるケースも多く、企業経営の安定化に寄与します。

設備負荷の軽減と延命

ピーク時の高負荷状態は、電気機器や設備に大きな負担をかけます。

特に空調やモーター類などの大型機器は、突発的な高電力稼働によって劣化が進行しやすく、故障リスクやメンテナンス頻度の増加を招きます。

ピークカットやピークシフトを導入することで、こうした機器の稼働を分散させ、過度な負荷を回避することができます。

結果として、設備の寿命が延び、予期せぬトラブルの回避や修繕費用の削減にもつながります。

設備投資を最小限に抑えながら長く使い続けるという観点からも、ピーク対策は非常に有効な施策です。

BCP・環境配慮にもつながる

電力の安定供給は、企業の事業継続計画(BCP)にも深く関わっています。

特に自然災害やエネルギー供給不安が増す中、自社での電力消費をコントロールする能力はリスクマネジメント上の重要課題です。

ピークシフトにより需要が分散されることで、電力網全体への負荷が軽減され、社会的にも電力の安定供給に貢献できます。

企業のBCP対策については、中小企業が取り組むべきBCP対策とは?業種別の対策事例と実践ポイントを解説の記事で解説しています。

ピークカット・ピークシフトの具体的な方法

空調や照明の制御でピークカット

空調や照明は、オフィスや店舗、工場において多くの電力を消費する設備の一つです。

これらを適切に制御することは、ピークカットを実現するための有効な手段となります。

たとえば、猛暑日や繁忙時間帯に空調を一時的に弱める、複数のエアコンの起動タイミングをずらす、使用していないエリアの照明を消すなど、運用面での工夫だけでも効果は大きいです。

また、照明のLED化や、人感センサーの導入により、必要な時にだけ点灯させるなどの省エネ施策を組み合わせることで、ピーク時の使用電力を効率的に抑えることが可能です。

蓄電池やデマンドコントローラーの活用

ピーク対策を自動化・効率化するために、蓄電池やデマンドコントローラーといった設備の導入が有効です。

蓄電池は、電力使用が少ない時間帯に電気を蓄えておき、ピーク時間帯にその電力を活用することで、契約電力を抑える仕組みです。

近年では、太陽光発電と併用することで、再生可能エネルギーの有効活用にもつながっています。

一方、デマンドコントローラーはリアルタイムで電力使用量を監視し、設定した上限を超えそうな場合にアラートを出したり、機器の制御を自動的に行う装置です。

人の手による対応では限界のある現場でも、確実なピーク抑制が可能となります。

ピーク時間のずらし方(時間帯別の電力シフト)

ピークシフトを実践する上で重要なのは、電力使用のピーク時間帯を正しく把握し、それを避ける運用体制を整えることです。

多くの企業では、昼間の業務時間(特に13時〜15時前後)に電力使用量が集中します。

この時間帯を避けて機器を稼働させるためには、設備のスケジューリングの見直しが必要です。

たとえば、冷暖房設備の「前倒し運転」や、生産設備の稼働を早朝や夜間に移すといった手法が挙げられます。

また、事務業務の一部を早朝勤務・時差出勤制度と組み合わせることも、電力使用の分散に寄与します。

さらに、契約している電力会社の料金プランに「時間帯別単価」が設定されている場合は、その単価に合わせて稼働時間を工夫することで、電気料金の大幅な削減が可能になります。

現状の電力使用の見える化

ピークカットやピークシフトを導入する第一歩として重要なのが、現状の電力使用の見える化です。

電気の使用状況をリアルタイムで把握できなければ、どの時間帯に使用が集中しているのか、どの設備が多くの電力を消費しているのかを特定することは困難です。

見える化には、電力量計(スマートメーター)やエネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入が有効です。

これらのツールを使えば、設備別・時間別の使用量データを可視化し、分析が可能となります。

定量的なデータをもとにした現状把握は、適切な改善策を講じるための出発点です。

電力の見える化については、電力の見える化は必要?メリット・デメリット、成功事例を解説の記事をご覧ください。

課題抽出と対策の優先順位付け

電力使用の見える化によってデータが得られた後は、その情報をもとに課題を抽出し、対策の優先順位を決めることが重要です。

すべての設備や運用に一斉に対策を講じるのは非現実的であり、コストや人材の制約を考慮すると、優先順位を明確にすることが成功の鍵となります。

たとえば、ピーク時に最も多くの電力を消費している設備や、使用頻度が高い時間帯に稼働している工程を特定し、そこから段階的に改善策を導入していくのが理想です。

また、実施後の効果測定も欠かせません。

PDCAサイクルを意識し、実施→評価→改善のプロセスを繰り返すことで、より高い省エネ効果を継続的に得ることができます。

実際の企業事例(業種別など)

ピークカット・ピークシフトは、業種によって導入方法や効果に違いがあります。

たとえば、製造業では、生産ラインの稼働を早朝や深夜に分散させることでピークを回避しているケースがあります。

特定の工程をバッファにより一時停止させたり、無人運転を活用したりするなど、柔軟な運用がカギとなります。

一方、商業施設では空調や照明の制御を中心にピーク対策を実施しており、施設内のゾーンごとに空調負荷を調整する取り組みが見られます。

また、オフィスビルではBEMS(ビルエネルギーマネジメントシステム)を活用し、テナント全体のエネルギー使用状況を見える化してコントロールしています。これらの事例からわかるのは、自社の業務特性に応じた柔軟な対策こそが、ピーク対策の成功を左右するということです。

まずは電力の見える化から始めよう

ピークカット・ピークシフトを導入する際、最初の一歩として最も効果的なのが「電力の見える化」です。

現状を把握せずに対策を講じるのは、地図なしで目的地を目指すようなものです。

いつ、どの設備で、どれだけ電力を消費しているのかを可視化することで、改善すべきポイントが明確になります。

エネルギーマネジメントシステム(EMS)やスマートメーターを活用すれば、使用量をリアルタイムで把握でき、ピーク発生の予兆を捉えることも可能です。

小さな見直しの積み重ねが、大きなコスト削減につながります。

ピーク時間帯を把握し、電力使用を分散する運用ルールを整えるだけでも、企業のエネルギーコストは大きく変わります。

まずは自社の電力の使われ方を「見える化」し、そこから具体的な改善アクションへとつなげていく。

電力の見える化とピークカットができるエネルギーマネジメントシステムについては、エネルギーマネジメントシステム(EMS)とは?メリットや種類まで徹底解説をご覧ください。

専門家との連携も視野に入れる

ピークカットやピークシフトは、単なる設備導入にとどまらず、企業全体の運用や組織文化にも関わる戦略的な取り組みです。

そのため、専門知識を持つ外部のパートナーと連携することが成功への近道となります。

たとえば、エネルギーコンサルタントや電力会社、設備メーカーなどは、現場調査から改善提案、補助金申請、導入後の運用支援まで幅広く対応してくれます。

また、自社では気づきにくい課題を第三者の視点で洗い出してもらえるという利点もあります。

特に中小企業では、専門人材の確保が難しいケースが多いため、外部の力を借りながら段階的に取り組むことで、より効果的なピーク対策を実現できます。

専門家との連携は、コストと手間を削減しつつ、確実な成果を得るための強力な手段です。

まとめ

ピークカット・ピークシフトは、単なる電力使用の調整にとどまらず、電気料金の削減、設備の延命、BCP対策、そして脱炭素社会への貢献といった多方面で企業にもたらす恩恵が非常に大きい施策です。

特に電気料金が高止まりする中、効率的なエネルギー活用はコスト競争力を左右する重要な経営課題となっています。

本記事では、基本的な考え方から導入手順、具体的な対策、補助金や支援制度まで幅広く紹介してきました。

まずは「電力使用の見える化」から始め、自社の課題を明確にし、実行可能な対策から順に取り組んでいくことが、成功への第一歩です。必要に応じて外部の専門家とも連携しながら、自社に最適な省エネ戦略を構築していきましょう。

今こそ、持続可能で経済的なエネルギー活用に向けた一歩を踏み出すときです。

【完全版】エネルギーマネジメントシステム(EMS)のおすすめメーカーを解説

【完全版】エネルギーマネジメントシステム(EMS)のおすすめメーカーを解説  キュービクル(高圧受電設備)とは?仕組みや導入のメリット、注意点について解説

キュービクル(高圧受電設備)とは?仕組みや導入のメリット、注意点について解説  キュービクルの更新時期は?~更新のメリットについて紹介~

キュービクルの更新時期は?~更新のメリットについて紹介~  企業が取り組むべきエネルギー管理と省エネ戦略

企業が取り組むべきエネルギー管理と省エネ戦略  キュービクルの保守点検における省エネ!電気料金削減と環境保全の実現

キュービクルの保守点検における省エネ!電気料金削減と環境保全の実現